今年、平成30年は明治150年の年です。様々な催しが行われていますが、私には「戊辰150年」の印象が強く残ります。 今年、平成30年は明治150年の年です。様々な催しが行われていますが、私には「戊辰150年」の印象が強く残ります。

10月14日、NHK-TVで放映された「西郷どん 傷だらけの維新」(第38回)の最後「西郷どん紀行コーナー」(1分20秒、語りNHK島津有里子アナ)において、西郷吉之助の実弟、半農半士・吉二郎の紹介があり、私の祖先の名前が写しだされるなど大変興味深いものでした。

◇信濃川支流「五十嵐川曲渕の戦い」

慶応4(1868)年8月2日、北越戊辰戦争の激戦地、曲渕(新潟県三条市)で奥羽越列藩同盟軍と新政府軍が死闘を繰り広げました。五十嵐川左岸に新政府軍、右岸に同盟軍が陣を構え戦闘が行われ、多数の死傷者が出ました。

曲渕に進軍した薩摩藩番兵二番隊には、監軍(軍隊の監督をする職。いくさめつけ。軍監。)であった西郷吉二郎がおり、同盟軍の小銃により腰に被弾し、その後運ばれた柏崎の野戦病院において36歳で死亡しました。その地では他にも薩摩藩士66名が死亡しました。

越後長岡藩家老 河井継之助による「ガトリング砲」(回転式多銃身機関銃)にも大苦戦し、敵味方双方ともに多くの死傷者が出ました。薩摩藩もこのガトリング砲を入手、戊辰戦争での犠牲者数は約8,500人とも言われています。

10月21日放映の「西郷どん」(第39回)でも、敵も味方も、すべての死者の魂を背負いながら、戊辰の戦で死なせた者への悔恨を吐露し、吉二郎をはじめ、かけがえのない存在を失った西郷どんは、「私には政治をする資格はない」と失意の中、政治から距離を置き下野することになります。その思いを胸に死傷者の多い越後柏崎の陣を見舞う西郷どんの姿が印象的でした。

史実によると、吉之助が柏崎に着いた時、すでに吉二郎は亡くなっており、死に目に会うことができなかったとのことです。このことが因となり吉之助は断髪したと言われています。

幼少時より西郷どんを慕い、志を同じくしてきた大久保一蔵(利通)は、東京に残るよう西郷どんを説得しましたが、彼の頑なな言葉に激怒し、太陽と月の関係であった二人の身の上に、その後決定的な運命が訪れることになります。

◇戊辰戦役記念碑

「五十嵐川曲渕の戦い」で新政府軍と同盟軍の激戦で多数が死傷、近代日本の建設がこの人たちの尊い命の犠牲によって始まったことを後世に伝えるため、今から20年前、戊辰130年の平成10年8月2日、市民有志により五十嵐川左岸曲渕堤防上に「戊辰戦役記念碑 日本の黎明」が建立されました。

◇金谷山官修墓地・墳墓

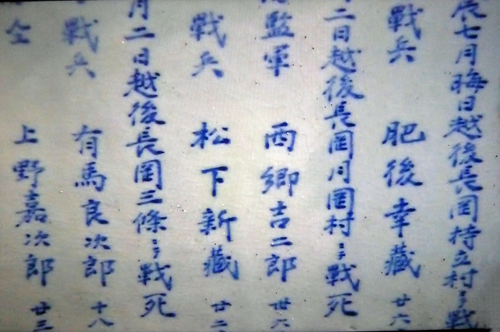

10月14日放映、「西郷どん紀行コーナー」の「戊辰薩藩戦死者墓(大勲位侯爵松方正義書)」(新潟県上越市)では、台座の墓碑に、氏名不詳が多い中、最初の方に司令官の弟であった西郷吉二郎と並んで、なんと、私の祖先「松下新藏」の名前が出てきました。

画面からは「明治元年戊辰8月6日、越後長岡同岡村にて戦死。番兵二番隊監軍 西郷吉二郎36歳、戦兵 松下新藏22歳」と読めます。

西郷吉二郎は8月2日曲渕で受傷、14日越後柏崎の野戦病院で死亡。松下新藏も吉二郎と同じく8月2日曲渕で受傷、15日死亡。新藏が穆佐郷士として戦った紛れもない証拠に、TV画面を見ながら、暫し感慨一入のひとときを過ごしました。番兵二番隊の死者は8名。(穆佐とは宮崎県宮崎市の一地域。)

薩摩藩戦死者の資料によりますと、高岡郷士 日高源左衛門は外城第一隊として、7月23日越後久田村にて戦士、43歳。同じく高岡郷士 海老原直一は番兵第二隊として、7月25日越後長岡で戦死、22歳でした。

なお吉二郎の遺骨は今の上越市金谷山に、遺髪は鹿児島へそれぞれ送られました。位牌には「義勇軒猛道忠居士」と認められています。西郷どんの男兄弟4人中、3人が戦死しています。

官修墳墓とは、日本政府が管理する、幕末から西南戦争にかけての官軍死者の墓地で、当初は政府が管理していましたが、時世の流れにつれ管理が行き届かず、現在はその殆どを地元の人々が管理しているそうです。墓地は全国に多くあり、新潟県内に83ヶ所、宮崎県内にも12ヶ所あります。

それにしましても、テレビに釘付けになった短くて長い「1分20秒」の間、150年も前に日本の夜明けを信じて、望郷の念に駆られながらも戦い、終焉の地として越後に散ったことであろう我が祖先に思いを馳せるものであります。

| |

松下新藏墓

新藏諱は兼武、父は十左衛門兼信。慶応三年三月鹿児島文武学寮に入り、番兵隊伍長となり、八月鹿児島藩命により大阪を経京都の守備につき番兵二番隊として戦い八月十五日戦死。二十有二。

(明治三年八月、穆佐、天昌寺址に建立されたが、その後移転し、現在は宮崎市内の「宮崎霊園」内にある。)

※墓碑の移転先が全く不明のため、私が一昨年来、八方に手を尽くして漸く宮崎霊園内に発見しました。高岡町の戦没者8名中、末裔が判ったのは私ひとりのみになります。

|

|

| |

|

|

※冒頭の短歌は、宮崎日日新聞「短歌欄」に採用された著者の作。2018年10月8日掲載。

|