�n�~���O�ɑ����ĕꉹ��炷�Ɖ���������Ȃ��I

�� �� �� ��@�@�@�@�@�@

�����͌����Ȃ�

�@�A�}�`���A�����l�Ƃ��āA�����̗��K�ɂ͂�����J���Ă��܂��B

�@���y�͕����ʂ�u���v���y��ł��B�z������C���A�x����n�܂��ċC����т�ʂ蔲���A����@�̒����邢�͓��W���Ȃǂŋ����ĉ��ƂȂ�킯�ŁA�܂�u���v�Ƃ����y��͖ڂɌ����Ȃ��Ƃ���ʼn��������̂ł��B

�@�s�A�m�⃔�@�C�I�����ȂǑ��̊y��͏��Ȃ����S�e���u�ځv�Ɍ����Ă��܂�����A�ǂ����ǂ�����悢���Ƃ肠�����ڂŊm�F�ł��悤�Ƃ������̂ł��B�Ƃ��낪�A�u���v�͂��炾�̒��̌����Ȃ������ō������̂Ȃ̂ŁA�ǂ����Ă���ϓI�A���o�I�ɑ�������܂���B�����ŁA�w���̎d�����獷���ʂƂȂ�܂��B�����w���҂ɂȂ�Ɓu�ǂ����č��������o���Ȃ��̂�����ˁc�B���͏o����ǁc�v�ȂǂƎw���ɂ��Ȃ�Ȃ����t���邱�Ƃ�����ƕ��������Ƃ�����܂��B����ɂ͂܂������t�̎w�����Ȃ���邱�Ƃ�����������܂���B

�@���ь��h�q���̒����u�Y�߂鍇���w���҂̂��߂̎�����v�ɐ^�t�̋������Ɋւ���ʔ����R������������Ă��܂��B�����ǂ�ŁA�����Ȃ�ˁc�A������������M�����炢���낤���B���Ƃ��������������قǍ����[���ƁA���炽�߂čl������ł��܂��܂����B

�H���A

- �搶�@�u�͂��A�ł͂܂�������B�X�b�A�X�b�A�X�`�`�I�@�͂��v

- ���@�@�u�X�b�A�X�b�A�X�`�`�`�I�@�X�b�A�X�b�A�X�`�`�`�I�@�O�O�b�v

- �搶�@�u�����Ƃ������������߂ā`�`�A���؎g���ā`�`�B�X�b�A�X�b�A�X�`�`�`�I�v

- ���@�@�u�X�b�A�X�b�A�X�`�`�`�I�@�X�b�A�X�b�A�X�`�`�`�I�@�ꂵ���c�v

- �搶�@�u�͂��A�܂��܂����B������������������߂�I�@�X�b�A�X�b�A�X�`�`�`�I�v

- �c�c

- �c

- ���@�@�u���`���`���`�v

�搶�@�u�_���ł��B�����������߂Ȃ��ŁB�����o���Ƃ��͂������o���܂��B�v - ���@�@�u���H�@�����o����ł����H�@���`���`���`�H�H�@�A���H�@�����o�Ȃ��c�v

- �搶�@�u�A�`�A�`�A�`�A�ق�A������o���āB�ȒP�ł��傤�H�v

- ���@�@�u���`���ƁA�����z�����炨�����c���ŁA������܂��o���킯�ł��ˁH�v

- �搶�@�u�l������_���A�̂��Ƃ����͏o��̂�A�A�`�A�`�A�`�A�ق�ˁv

- �c�c

- (�e;�f)

�����y�w���ҁA�o���E�̌�����Ȋw�I�A�v���[�`��

�@���y�̓����������Ȃ���ɂ킩���b�͖����ɉɂ�����܂��A�����ւ������ł��Ȋw�I�ȋq�ϐ��荞��Ŗ{���̗����ւƂȂ�����@�͂Ȃ����Ɩ͍����Ă�����X�����܂��B

�@���y�̓����������Ȃ���ɂ킩���b�͖����ɉɂ�����܂��A�����ւ������ł��Ȋw�I�ȋq�ϐ��荞��Ŗ{���̗����ւƂȂ�����@�͂Ȃ����Ɩ͍����Ă�����X�����܂��B

�@�j�������c�R�[���E�O�����c�̃����o�[�c���M�����́A���{���y�����w���104����i2016.11�j�Ŏ��ጤ���\���܂����B���̏ڍׂ��u���y��������No.8�v�i2017.3�j�Ɍf�ڂ���Ă��܂��B

�@����̌����e�[�}�́A�̏��̂Ƃ��̐��̓������Ȋw�I�ɉ𖾂��邱�ƁB�����q�ϓI�ɕ]�����A�̂������P�̈ꏕ�ɂ��邱�Ƃ�ړI�Ƃ��������ł��B���Ȃ킿���̗v�f�𐔒l�f�[�^�Ƃ��ĕ\���A�̏��ɂ����锭���ƕ������Ƃ̊W���������������Ƃ������̂ł��B

|

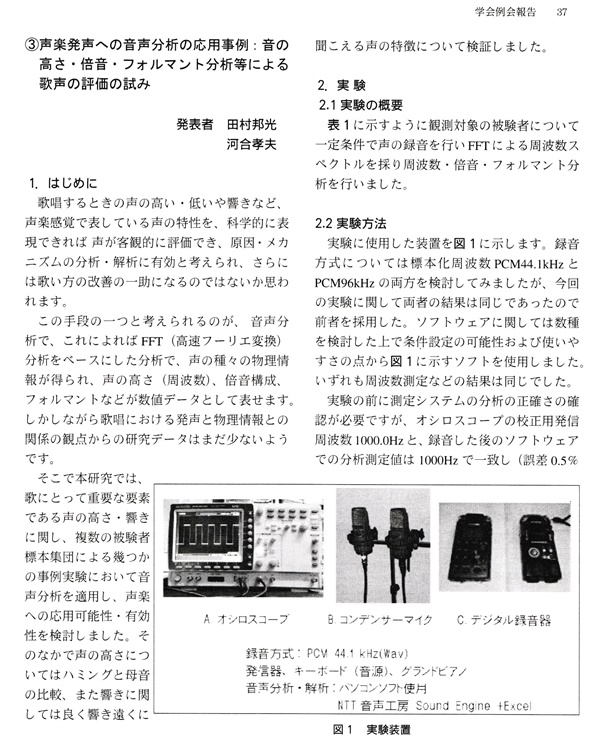

�@������i�Ƃ��āA�e��^�����u��p���č̎悵�������I�V���X�R�[�v�ɂ�艹�����͂��s���A���̕�����Ȃ킿�A�����i���g���j�A�{���\���A�t�H���}���g�ɂ��Ē��ׂ܂����B

�@�팱�҂́A����3�O���[�v�B�����o���҂̒��ɁA�j�������c�R�[���E�O�����c�̃����o�[�������Ă��܂��B

�@�l�̔����́A�R���f���T�[�}�C�N����20�p�قǗ��ꂽ�Ƃ���ŁA��ɂȂ鉹�ɍ��킹�ăn�~���O�ƕꉹ�����܂��܂ɔ������邱�ƂŃT���v�����O���܂����B

- A�F�������y�o����15�l

- B�F��ʉ̐����D��19�l�i���N�̂��߉̂��y���ރO���[�v�A40�`80�Α�j

- C�F��ʉ̐����D��150�l�i���U�w�K�œ��w�⏥�̂��y���ރO���[�v�A40�`80�Α�j

�@�ڂ������Ƃ͏Ȃ��܂����A���_����ׂ�ƈȉ��̒ʂ�ł��B

- FFT�i�����t�[���G�ϊ��j���g���X�y�N�g���ɂ�鐺�̍����̕]���͗L�������A�U�����͂���̂œ��v���͂��K�v�ł���B

- �n�~���O�̔����ł͊���ɋ߂������o�邪�A�ꉹ��P���Ŕ�������Ɖ�����������B�܂��A�n�~���O�ɑ����ĕꉹ������Ɖ������ێ������B

- �D�ꂽ�̎�̗ǂ������A�����ɓ͂����̓����́A�{���̏[���ƂƂ���2000��3500Hz�ɉ��̋����ш悪���݂���B

- �������͂ɂ�鐺�̕]���́A��{�I�v�f�ł��鉹�̍����⋿���̋q�ϓI�]���ɗL���ł���B

�@�s�A�m�Ȃǂŏo��������ɑ��āA�n�~���O�Łu�������v�Ɣ�������Ƃقڋ߂������o�邪�A�ꉹ��P�Ƃł����Ȃ蔭������ƈ�ʓI�Ƀn�~���O��艹����������i���g����������j���Ƃ��ؖ�����܂����B�܂��A�n�~���O�ɑ����āu�������A�����v�̂悤�ɕꉹ������Ɖ������ێ������X�����������Ƃ��킩��܂����B�����̌��ۂ͂���܂ł��o���I�ɂ͒m���Ă��܂������A�f�[�^�Ƃ��Ă܂Ƃ܂������̂͂���܂���ł����B

�@�ӂ���̍����̔������K�̂Ƃ��Ƀn�~���O�ł͂��ꂢ�ɖ�̂ɁA�ꉹ��q���ƂȂ�Ƒ������肷�錴���͂����ɂ���̂��Ɣ[���ł��܂����B�������A���̗������킩�����Ƃ���ō������i�i�ɂ��܂��Ȃ�ۏ͂ǂ��ɂ��Ȃ��킯�ŁA�����������ɁA�C�̒������K�̌J��Ԃ����K�v�Ȃ��Ƃ͂܂���������܂���B�܂������͓��R�������������ׂĂł͂Ȃ��A�ق��ɂ��\���͂ȂǑ����I�ȉ��y�������߂��킯�ł������ؓ�ł͂����܂���B

���E�O�C�X�ƃE�V�K�G��

�@�u�ǂ������A�����ɓ͂����v�̎����ɂ́A�\�v���m�̃��X�A���w���X�A�A���g�̃A���_�[�\���A�e�m�[���̃p�o���b�e�B�A�o���g���̃f�B�[�X�J�E�A�o�X�̃V�����A�s���Ƃ�����̎�̎��g���X�y�N�g���͂��āA�O�q�̂悤��2000��3500Hz�̃V���K�[�Y�E�t�H���}���g�Ƃ����鐬�������o���Ă��܂��B

�@�ʂ鐺�ƒʂ�Ȃ����̓T�^��Ƃ��āA�E�O�C�X�ƃE�V�K�G���̖������t�B�[���h���[�N�ō̎悵���f�[�^��������Ă��܂��B�E�O�C�X�̐��������܂œ͂����Ƃ͒N�����m��Ƃ���Ǝv���܂����A���̖����ɂ̓V���K�[�Y�E�t�H���}���g�ɑ�������2500��3500Hz�̐������܂܂�Ă���̂ł��B�ł����炻�̖�����100���ȏ��܂œ͂��܂��B

�@�����ۂ��ŃE�V�K�G���͂Ƃ����ƁA1000Hz�ȉ����听���ŁA�����̊�͂�����̂̔{���������Ȃ��A�������g������������܂���B���̌��ʁA10���������ƕ������Ȃ��Ȃ��Ă��܂��̂ł��B

�@�Ȃ�قǃE�O�C�X��Ƃ͂悭���������̂ł��ˁB�����͂Ȃ�Ƃ��E�V�K�G����Ԃ���E�o���Ȃ���Ȃ�܂���B

�@���{���y�����w��́A���a39�N�i1964�j�u�����w���@������v�Ƃ��Ĕ����A���a46�N�i1971�j�u���{���y�����w��v�Ɖ��́A���y�ɂ����锭���Ǝw���@�̌��������Ă���c�̂ł��B

�@�{�w��ɂ��A�u���Ă̐��y�́A�w���҂̌o����̌��ɂ������`���ɂ��w���ɏd�����u����Ă������A���݂͂��̊�{�ƂȂ锭���Ɋւ���l�̂̋@�\����w�I�ɒm�邱�ƂŁA�m���̗̖삩��A�v���[�`���A���̉��y�������Ȋw�I�ɒT�����邱�Ƃ����߂��Ă���B�{�w��͐��y�̎��H�҂ƈ�w�̗Տ������Ƃ̑����̊w�╪��ɂ܂�����A�V���������̈���J�邱�Ƃ�ڎw���Ă���B�v�Ƃ̎�|���f���Ă��܂��B

2017�N6��20��

�@�@�@�@�@�@![]() �@���y�E�����R�[�i�[TOP���@�@�@�@�@�@

�@���y�E�����R�[�i�[TOP���@�@�@�@�@�@![]() �@HOME PAGE��

�@HOME PAGE��