<長崎の鐘>五郎部俊朗

─ 洋楽文化史研究会第100回記念例会

加 藤 良 一 2019年9月7日

洋楽文化史研究会第100回記念例会に参加しました。講演のみならず関連する歌曲の演奏もあり、より深く研究内容に接することができる貴重な機会でした。

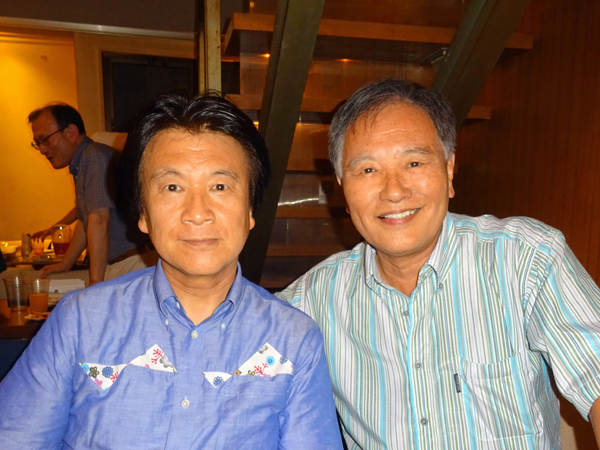

今回の例会では、テナー歌手の五郎部俊朗さんの歌が聴けるのも大きな楽しみのひとつでした。五郎部さんはCD<歌は美しかった>シリーズで日本の歌曲なかでも懐メロといわれる曲をたくさん歌って好評を博した方です。現在は沖縄県立芸術大学の教授をされていますが、今でも歌は健在です。

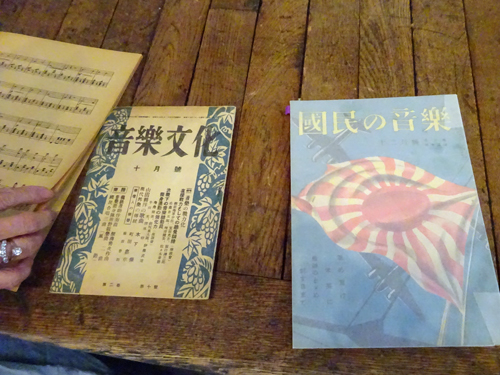

洋楽文化史研究会は、2000年2月発足、研究報告や書評による例会、社会と音楽文化についてのシンポジウムや演奏会の開催、論文集の刊行に取組みながら、日本の近現代史に音楽文化の歩みを対置し、考察を重ねています。今回は、「1920年代から戦後に至る社会と音楽文化を振り返り、日本の近現代史の歩みと、その歴史に息づく音楽文化の表象を再考することにより、今日に至る歴史と音楽のあり様を捉え直し、現在そして将来の社会と音楽の姿を考え」ることをテーマに企画されました。

──────────────────────────────

洋楽文化史研究会第100回記念例会・ラウンドテーブル

2019年9月1日 早稲田奉仕園スコットホール

──────────────────────────────

●第1部

❖演 奏(ピアノ独奏) 鈴木綾子(桐朋学園大学大学院博士後期課程に在学)

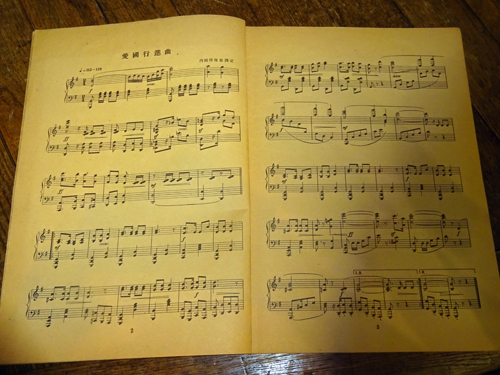

・愛国行進曲 内閣情報部選定、高木東六編曲

❖講 演

1.日本の音楽文化の近現代史

戸ノ下達也(洋楽文化史研究会会長、日本大学文理学部人文科学研究所研究員)

2.戦時期の社会をとらえ直す

吉田 裕(一橋大学名誉教授・特任教授、東京大空襲・戦災資料センター館長)

3.日本の近現代史においてクラシック音楽の歴史と経済・政治・社会・軍事の歴史はどこまで重なり、また重ならないか

片山杜秀(洋楽文化史研究会、慶応義塾大学法学部教授)

4.歌は美しかった ~日本の歌への思い~

五郎部俊朗(テノール、沖縄県立芸術大学教授)

●第2部

❖演 奏(テノール独唱)

五郎部俊朗

相川陽子(ピアノ、桐朋学園大学ピアノ科及び同大学アンサンブルディプロマ修了)

・あざみの歌 横井 弘作詞、八洲秀章作曲

・蘇州夜曲 西條八十作詞、竹岡信幸作曲

・暁に祈る 野村俊夫作詞、古関祐而作曲

・長崎の鐘 サトウ・ハチロー作詞、古関祐而作曲

・青い山脈 西條八十作詞、服部良一作曲

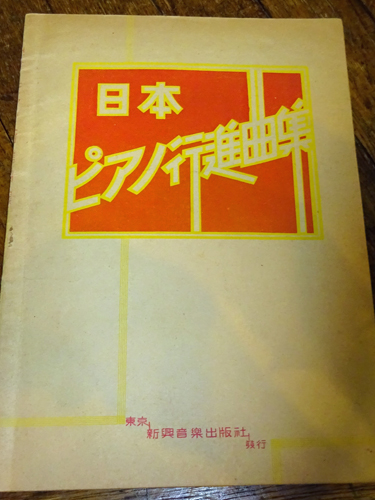

❖演 奏(ピアノ独奏)

鈴木綾子

・軍歌集(二) 和田 肇編曲

・愛国歌集 和田 肇 編曲

・燃ゆる大空 高木東六 編曲

❖討 論

戸ノ下達也/吉田 裕/片山杜秀/五郎部俊朗

───────────────────────────────

本研究会では、1860年代に国民や軍隊の規律・統合のために導入された西洋音楽が、軍国化してゆく社会状況とともに日常に深く入り込み、1920年代以降から長期にわたる戦争を経て戦後に至る歴史の中で、音楽文化がどのような変遷を遂げてきたのかを再考することは、その歴史を受け止め、次代に語り継いでいく私たちの責務なのではなかろうか、と積極的な取り組みをしています。

講演内容の詳細はいずれ研究会からリリースされるとのことですので、ここでは五郎部俊朗さんの歌曲に触れてみます。

§ なぜオペラ歌手が歌謡曲を歌うようになったのか

五郎部さんは、第1部の講演で、オペラやイタリア歌曲に専念していた演奏家が、なぜ戦前から戦後に至る日本の「うた」つまり懐メロの演奏に取り組んだのか、その演奏から何を感じ、何を考えるのか、その思いを話されました。

五郎部さん自身、歌謡曲に対する拒否感はもともとまったくなく、むしろ高校時代にはフォークシンガーだったくらいです。また、イタリア留学のきっかけになった声楽の師匠五十嵐喜芳さんがコンサートで『知床旅情』などの大衆的な曲を歌ったりするのを見聞きしていたことも手伝ってか、あるとき藤山一郎さんの『長崎の鐘』を歌わないかと話があったときにも抵抗なく取り組むことになったそうです。

ただ歌謡曲を歌うにあたって、それまで歌ったことがなかったのでいったいどのように歌ったらよいのかわかりませんでした。クラシックとは異なる節回しとかこぶしのようなものをつけなくてはいけないのか見当がつきませんでした。そこで『長崎の鐘』の楽譜や音源をもらって聴いてみました。そして、とりあえず自分なりに楽譜どおり歌ってみたわけです。

こよなく晴れた青空を

悲しと思う せつなさよ

うねりの波の 人の世に

はかなく生きる 野の花よ

なぐさめ はげまし 長崎の

ああ 長崎の鐘が鳴る

山田耕筰のクラシック曲『この道』に出てくる<あぁ そうだよう…>の 《あぁ 》 と、歌謡曲の『長崎の鐘』の<ああ 長崎の…>の 《ああ 》 が五郎部さんには意外にも同じような雰囲気に感じられたのです。そんなことから、あまり難しく考えずに歌えばよいのだろうと挑戦したところ、とても評判がよかったので意を強くしたといいます。あとからわかったことですが、藤山一郎さんもクラシック出身の方で、特別こぶしを入れたりせずに素直に歌えばそれでよいのだということだったのです。その後、コロンビアから自社が所蔵している藤山一郎のたくさんの楽曲を掘り起こしてレコーディングしないかとオファーを受けました。

それが藤山一郎とその時代<歌は美しかった>シリーズとして5枚のCDとなり、全国各地におけるコンサートへと発展していきました。その活動を通して驚いたのは、あの時代の歌を愛している人々がたくさんいるということでした。それまでのクラシック界とは異なる客層がコンサートに来てくれるようになったのです。

§ 反戦歌としての『長崎の鐘』と永井隆の短歌

昭和20年8月9日、長崎に原爆が落とされました。当時、長崎医科大学(現長崎大学医学部)助教授だった永井隆さんが、原爆爆心地に近い大学で被爆し、頭部に重症を負いながらも被爆者の救護活動に当たる様子をのちに随筆<長崎の鐘>としてまとめました。永井さんは、原爆で妻を亡くし、自らも怪我と疲労から危篤状態に陥りましたが、なんとか一命を取り留めました。<長崎の鐘>とは、廃墟となった浦上天主堂の瓦礫の山の中から、掘り出された鐘のことです。つぎに一部分を抜粋して示します。

────

昭和二十年八月九日の太陽が、いつものとおり平凡に金比羅山から顔を出し、美しい浦上は、その最後の朝を迎えたのであった。(…………)

地本さんは突然妙な微かな爆音を耳に聞きとめた。鎌をもったまま腰をのばして上を仰いだ。空は大体晴れていたが、ちょうど頭の上には手のひら形をした大きい雲がひとつ浮いている。爆音はその雲の上だ。しばらく見ていると出た。B29だ。手のひら雲の中指にあたるその突端から、ポツリ銀色に光る小さな機影、高度八千メートルくらいかなあと思って見ていたら、あっ落とした。黒い一つの細長いもの。爆弾、爆弾、地本さんはそのままそこへひれ伏した。五秒、十秒、二十秒、一分、時間は息をつめているうちに、だいぶん経過した。

ぴかり、いきなり光った。大した明るさだった。音は何もしない。地本さんはこわごわ首をもたげた。やった。浦上だ。浦上の天主堂の上あたりに、つい今までなかった大きな白煙の塊が浮かんでいて、それがぐんぐん膨張する。(………)

丘の上の家といわず、ありとあらゆるものを将棋倒しに押し倒し、粉砕し、吹き飛ばしつつ、あ、あ、あっという間に、はや目の前の小山の上の林をなぎ倒し、この川平岳の山腹を駆け上がってくる。これはなんだ。まるで目にみえぬ大きなローラーが地ならしをしてころがって来るとしか思われない。(………)

ちちろ、ちちろ、と虫が鳴く。抱き寝の茅乃がしきりに乳をさぐる。さぐりさぐって父だと気づいたか、声をころして忍び泣きを始めた。泣きながらやがてまた寝息にかわる。私だけじゃない。この原子野に今宵いま幾人の孤児が泣き、やもめが泣いていることであろう。

夜は長く眠りは短い。うとうとと浅きまどろみの夢もいつか白みゆく雨戸の隙間。

「カーン、カーン、カーン」

鐘が鳴る。暁のお告げの鐘が廃墟となった天主堂から原子野に鳴りわたる。市太郎さんが岩永君ら本尾の青年を指図して煉瓦の底から掘り出した鐘は、五十メートルの鐘塔から落ちたのにもかかわらず、ちっとも割れていなかった。クリスマスの夕にようやく吊り上げて、岩永君らが朝昼晩、昔ながらの懐かしい音を響かせる。

「主のみ使いの告げありければ……」誠一も茅乃も跳ね起きて毛布の上に座り、お祈りをささげる。

「カーン、カーン、カーン」澄みきった音が平和を祝福してつたわってくる。事変以来長いこと鳴らすことを禁じられた鐘だったが、もう二度と鳴らずの鐘となることがないように、世界の終わりのその日の朝まで平和の響きを伝えるように、「カーン、カーン、カーン」とまた鳴る。人類よ、戦争を計画してくれるな。原子爆弾というものがある故に、戦争は人類の自殺行為にしかならないのだ。原子野に泣く浦上人は世界に向かって叫ぶ。戦争をやめよ。ただ愛の掟に従って相互に協商せよ。浦上人は灰の中に伏して神に祈る。ねがわくば、この浦上をして世界最後の原子野たらしめたまえと。鐘はまだ鳴っている。

「原罪なくして宿り給いし聖マリアよ、おん身により頼み奉るわれらのために祈り給え」

誠一と茅乃とは祈り終わって、十字をきった。

────

§ なぐさめ はげまし…

昭和24年7月、サトウ・ハチロー作詞、古関裕而作曲による『長崎の鐘』が誕生し、藤山一郎さんが歌って大ヒットしました。また、この歌を主題歌とした映画『長崎の鐘』も制作されました。このことに感銘を受けた永井隆さんが短歌『新しき朝』を詠んで三人に贈りました。

原子野に立ち残りたる悲しみの

聖母の像に苔つきにけり

新しき朝の光のさしそむる

荒野にひびけ長崎の鐘

『長崎の鐘』の歌詞には、原爆を直接描写した部分は全く出てきません。当時はGHQ(連合国軍最高司令官総司令部)の占領下にあり、検閲を憚った苦心の跡が窺えます。

五郎部さんは今回の演奏で3番の歌詞のあとに短歌『新しき朝』の後半の詩句を挿入して締めくくりました。

§ 『暁に祈る』は単なる戦歌ではない

もうひとつ今回特筆すべきはいわゆる軍歌の『暁に祈る』が歌われたことでしょうか。軍歌と聞いて真っ先に思い浮かぶのは、軍国主義の象徴、右翼の街宣車から流れるあの勇ましい行進曲ということではないでしょうか。私自身も以前は頭から嫌っていた音楽のひとつでした。しかし、よくよく考えると日本の洋楽文化史を見つめ直すなかで避けて通れないものであることも一方で確かなことです。曲調は勇ましくともその歌詞に込められた思いは意外と知られていないのではないか。

あゝあの顔で あの声で

手柄頼むと 妻や子が

ちぎれるほどに 振った旗

遠い雲間に また浮かぶ

…………

昭和15年春、陸軍馬政局が愛馬思想の普及を目的とした映画<暁に祈る>の制作にあたり、その主題歌の作曲を古関祐而さんに委嘱しました。作詞は野村俊夫さん、歌手は伊藤久男さんでしたが、歌詞にはたくさんの注文が出され、何度も書き直した結果、7回目にしてやっと許可が下りたといいます。

あの切なく悲しいメロディは、明日の命も知らぬ戦場において閉塞感のただ中にいた兵士にとって、単に軍歌という以上に望郷と諦めとが入り混じったものだったと思います。

『暁に祈る』は<歌は美しかった>シリーズには含まれていません。

それは何故か? 聴衆の中には、お前は軍国主義者か? と感じる方もいると思われたし、あの忌まわしい戦争を思い起こしたくない人もいるだろう。よい曲ではあるが扱い方が難しく、懐メロに敢えて含めないほうがよかろうとの判断に至ったからでした。

今回この曲を歌うことにしたのは、まさに研究会例会の主旨に沿って、その時代を振り返り、歌と社会との結びつきを見つめ直すためで、五郎部さんにとっては嬉しいリクエストになりました。戦争の時代に生きた人々の苦しみ、戦地へと向かわねばならなかった兵士たちの悲壮感、そんな思いが強く感じられたのです。

『暁に祈る』は単に兵士の士気を高揚させ国威発揚をはかるためのものではなく、そこには庶民の逃げ場のない感情や悲しみや、家族に対する思いというものを歌い上げる側面があることに感銘を受けたからなのです。

➧洋楽文化史研究会 http://yougakubunkashi.gozaru.jp/

以 上

音楽・合唱コーナーTOPへ

HOME PAGEへ