飯 能 戦 争 |

決戦の地 振武軍本陣 能仁寺 平九郎 中軍の組頭に 大花火の空筒で偽装 平九郎 漁師も引き連れ出陣 新政府軍一斉攻撃を開始 最後まで廻りきらなかった幻の廻文 振武軍陥落 孤軍奮闘も多勢に無勢… |

飯 能 戦 争 |

決戦の地 振武軍本陣 能仁寺 平九郎 中軍の組頭に 大花火の空筒で偽装 平九郎 漁師も引き連れ出陣 新政府軍一斉攻撃を開始 最後まで廻りきらなかった幻の廻文 振武軍陥落 孤軍奮闘も多勢に無勢… |

※顔振峠 は、奥武蔵の東部、埼玉県飯能市と越生町にある峠。標高500m。峠には三軒の茶屋がある。晴れた日には東に大宮副都心の高層ビルなどが見渡せる。

平安時代、源義経が京落ちで奥州へ逃れる際、あまりの絶景に何度も振り返った、また、お供の武蔵坊弁慶があまりの急坂に顔を振りながら登ったなどが由来と言われている。また、冠のようにとがった山があることから、その冠が濁って顔振(かあふり)となったとも言われている。

過去に「こおぶり、こうぶり」とも呼ばれたが、地元では「かあぶり」と呼ぶことが多かったため、現在では行政でも「かあぶりとうげ」で統一しているとWikipediaにある。

飯能は、武蔵野の平野が秩父や奥多摩に向けて徐々に高くなるあたりに位置し、東側の江戸に向けたところだけが開けており、いわば自然の要塞のような形をしている。

振武軍が能仁寺に本陣を構え戦闘準備に入った頃、いっぽうの官軍側では軍監

(軍監とは、軍隊の監督をする職。いくさめつけ。監軍ともいう。)

そして、慶応4年/明治元年(1868)5月22日、丑の刻(午前2~3時)官軍は満を持して一斉攻撃を開始した。官軍総攻撃の模様を「飯能戦争秘話」(

(官軍は)扇町屋、笹井河原、鹿山 峠の三方面よりラッパを吹き鳴らし、大砲、鉄砲をもって一斉に攻撃を開始した。これに対し振武軍は、渋沢平九郎等剛勇の士を前線に配置して防戦に努めたが、錦の御旗を掲げた三千の官軍勢は疾風枯葉を捲 くの概を以ってこれを撃破しつつ進軍し、その日の夜半早くも飯能市内中に突入し、翌二十三日丑の刻(午前2時)より智観寺、観音寺その他市内の各寺院に分屯していた振武軍将兵を逐次掃蕩し、引き続き辰の刻(午前8時)には本陣総攻撃を決行したのである。この時官軍は本陣に向かって一斉に大砲を撃ち込んだが、その時の模様は百雷が一時に落ちるようだったという。官軍の総攻撃を受けた振武軍の将兵は決死の覚悟で孤塁を守り奮戦したが、衆寡 敵せず、その日午の刻(正午)本陣の能仁寺は砲火の為め全焼して陥落し、振武軍の将士は或いは討死し、或いは逃亡し、二日間に亘った悽惨な戦は終りを告げたのである。世にこれを「飯能戦争」と称する。

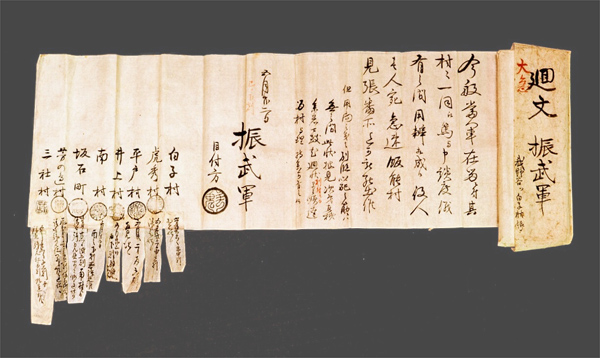

かたや振武軍は、官軍の総攻撃必至とみて、一通の

文中、「我野」は「吾野」を指すと思われる。廻文を意訳すると次のような内容であった。

大至急 我野谷つ村をはじめに廻すこと

この度当軍が在留することになった

村々の一同へとくと話したいことがある

用の足りる村役人

一人ずつが急ぎ飯能村

見張番所まで出てくること

但し、用向きの事は別段心配いらない

この廻状を見次第すぐに出てくること

この廻状を見た時刻を付け

最後の村から持参せよ 至急廻すこと

この

5月22日の廻文の回覧状況は振武軍の意に反し、次のようにのんびりしたものであった。とにかく歩いて隣村まで行くのであるから仕方がなかったというしかない。

白子村 未申刻(午後3-4時)拝見仕候

虎秀村 未上刻(午後3時)拝見仕候

平戸村 酉上刻(午後6時)拝見仕候

井上村 酉下刻(午後7時)拝見仕候

南 村 酉下刻(午後7時)拝見仕候

坂石村 戌上刻(午後8時)南村より請取拝見仕早々順達仕候

芳延村 亥上刻(午後10時)坂石町分より請取拝見仕早々順達仕候

三社村 子上刻(午後10時)芳延組より請取拝見仕早速順達仕候

山崎村 子下刻(午前1時)三社より受取拝見仕候

梨子本村

小丸峠下

(小丸峠とは正丸峠のことか)

けっきょく村名主を集めて何事かを話すこともなく戦は終わってしまった。振武軍は一体何を話したかったのか。

「但し、用向きの事は別段心配いらない」

とはいえ何らかの重要な頼みごとがあったはず。まさか開戦直前になって武器調達の依頼でもなかろう。では何のためか。敗戦はそれなりに覚悟のうえであったろう。敗走にあたり、退路の道案内とか、手助けを求めたかったのであろうか。

「飯能戦争秘話」によれば、振武軍のその後の敗走は次のようであった。

本陣能仁寺陥落の際、振武軍頭取渋沢成一郎と中隊長尾高惇忠 は、血路を開いて官軍の重囲を脱し、羅漢山を越えて武州高麗 郡高麗郷横手村(現在の埼玉県入間郡日高町大字横手)に逃れた。

(中略)「横手の三義人」に危ない所を救われ、衣類、食糧等の給与を受け、その手引きによって東吾野を通過して吾野に落ち、更に秩父を越えて上州に逃れ、後渋沢成市郎は榎本武揚に従って函館五稜郭に走り、戦敗れて榎本武揚とともに官軍に降り下獄したが、明治三年大赦に遭い、名を「喜作」と改め、大蔵省に出仕し、その後官を辞して実業界に転じ、渋沢栄一と並び称される程の財界の大立物となったのであった。又尾高惇忠は、明治三年民部省に登用され、富岡製糸場長を兼ね、後官を辞して第一銀行に入り盛岡、秋田、仙台支店長を歴任したのであった。

◇孤軍奮闘も多勢に無勢…

慶応4年/明治元年(1868)5月22日夕刻、飯能において振武軍と官軍の斥候が衝突し、ここに飯能戦争の火ぶたが切られた。戦闘開始の報を受け、翌未明、官軍の総攻撃が開始された。

しかし、わずか半日で振武軍は潰滅し、四方八方へと敗走して行った。なかでも平九郎は、名栗山中を落ちて行くうちにたった一人となってしまった。まことに不運であったといわざるを得ない。かたや渋沢喜作や尾高惇忠らは命からがら逃げのびることができた。

参謀渋沢平九郎は六尺豊かの偉丈夫で而も剣の達人であった。本陣陥落に際し、重傷の身にも屈せず単身囲みを破って逃れた。途中さる民家に立ち寄り、侍の衣装と大刀を預け、農民の着物を借り受けて変装した。ただ小刀だけは万一の場合の用意として風呂敷に包み、肩に背負って歩いた。平九郎は山を

攀 じ、谷を渡り、川を越え、一心に道を急いだ。険阻 な山道を跋渉 した為め、草鞋はすり切れてしまったので裸足で歩いた。そして漸く高麗郡長沢村風影 (現・飯能市大字長沢風影)の義経、弁慶の伝説で有名な顔振 峠(土地の人は「かあぶりとうげ」という)の頂上に辿り着いた。峠には茶屋があって加藤たきという老婆が渋茶の接待をしてくれた。そこで平九郎は六銭の草鞋を一足買い求めて履いたのであった。老婆は「この旅人は飯能戦争の落人に違いない。」と見抜いていたので、

「もしや貴方様は江戸のお侍様では御座いませんか。若しそうならば近く官軍のお侍様が大勢ここを通るとの事ですから中々油断はなりませんぞ。そのお荷物若し腰の物ならこの婆 にお預け下さいまし。」と頻りに勧めたが、平九郎はさあらぬ態 で、

「いや、私は江戸の者ではない。秩父三峰の神主の倅だが、戦争のため吾野の通りが物騒故廻り道して行く所だ。この荷物はそんな危ない物ではない。」

と答えた。しかし門前の狼、後門の虎、背腹を皆敵に扼 された平九郎は気が気でなく、老婆心尽くしの一杯の渋茶も半分残し、草履の代金六銭も支払わず「さらば」と言って立ち上がった。

老婆は店先に立って指しながら、

「そこに道を右へ降りると黒山から越生に出て中山道の熊谷に通じますが、越生には官軍様がいて物騒ですから左へ尾根伝いにお出でなさいまし。直ぐ秩父で御座います。くれぐれもお気を付けてお出でなさいまし。」

と言って安全な道を教えた。平九郎は思案した。

「右へ降りようか。左へ曲がろうか。」

然し「中山道の熊谷」と聞いて望郷の念に駆られた平九郎は思わず右に向って歩き出した。老婆が、

「秩父は左ですよ」

と注意したが耳に入らなかった。坂道を降る途中で坂を登って来る土地の人に出会った。草履の代金を払わなかったことを思い出した平九郎は、この人に「峠の茶屋に草履代を届けて頂きたい。」と言って金六銭を託したのであった。茶屋の老婆加藤たきは落武者から草履の代金をもらう心算 はなかったから請求もしなかったのであるが、義理堅い落武者の心の琴線に触れ、只管 その無事を祈るのみであった。

こうして、平九郎は、茶店の老婆の進言を聞き入れ、農民姿に変装したうえ、大刀だけを預けたまでは善かったが、その後目指した山道が運命の別れ道となってしまった。なぜか老婆の進言する秩父は目指さず、あろうことか峠を越え黒山村(現・越生町)へと下って行った。

老婆の心配は的中した。敗残兵の探索に当たっていた芸州藩神機隊の斥候三人と出くわしてしまったのである。

平九郎は何食わぬ様子で通り過ぎようとしたが、怪しんだ一人から訊問を受けた。平九郎は予てより決めていた「私は秩父神社の神官です」と偽装を試みたが、そう簡単に見逃されるはずもなく、ますます怪しまれてしまった。

三人に囲まれ押し問答を繰り返したのち、最早逃げられないと観念した平九郎は、潔く正体を明かし、懐中の小刀を抜きざま小頭と思しき一人に斬りつけた。一刀のもと左の腕が転げ落ちた。小銃を構えて向かって来た別の官兵にさらに斬りつけた。しかし、背後にいたもう一人に右肩を斬りつけられ、血しぶきを上げながらも、前方の官兵に斬りかかったが、その官兵は逃げながらも小銃を撃ってきた。その銃弾が平九郎の太腿を貫通した。平九郎はなおもひるむことなく小刀を振りかざしたので、恐れをなした官兵二人は傷ついた小頭を置き去りにしたまま逃げ去った。

肩と太腿の二箇所に重傷を負った平九郎は、もうこれ以上動くことは叶わぬ、最早これまで…。傍らの岩ににじり寄って腰を下ろした。あらためて小刀を握り直し最後の力を振り絞って割腹し果てた。

慶応4年/明治元年(1868)5月23日、時刻は夕方四時をまわっていた。平九郎は無念のうちに二十二歳の短い生涯をここに閉じた。この壮絶な闘いの一部始終を遠くから見ていた村人は、そのみごとなまでの武者ぶりに度肝を抜かれ、「脱走のお勇士様」「だっそさま」と呼んで語り継いだという。

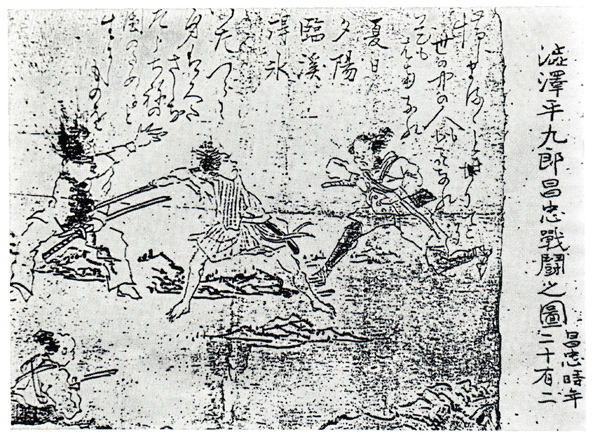

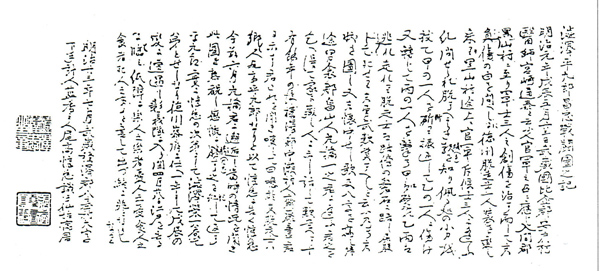

この悲惨な戦闘場面を医師の宮崎

渋沢平九郎昌忠 戦闘図之記

明治元年戊辰五月廿三日、武蔵国比企郡安戸村医師宮崎通泰 と云ふ人官軍之召ニ応じ入間郡黒山村ニ至り、軍士三人之創傷を治す、而 して其 負傷の由を問へしに、徳川脱走士一人装を変し来り、黒山村途上ニ官軍斥候士三人に逢ふ、糺問 せられ脱すへからさるを知り、佩 る処の小刀を抜て甲の一人を斫 り、振返して乙の一人に傷 け、又転して丙の一人を撃ち、甲は斃 れ、乙・丙は逃れ走れり、脱走士は路傍の磐石 に踞 し、屠腹 して死せり、其 勇武歎賞すへしと云ふ、乃 ち其 状を図し又其 懐中せし歌及八字を写し、帰途男衾 郡畠山人丸橋 一之君に逢ふ、君之を乞へ得て家に蔵し人に示し話して歎賞す、十有余年の後榛沢郡中瀬 村人斎藤喜平君に示す、君これを聞き嘆して曰 、噫於 其 脱走士ハ郷人尾高平九郎なりと、以て惇忠 に告く、惇忠 今玆 六月丸橋君ニ邂逅 し当時の情況を聞き此図 を熟覩し感慨ニ勝す 、之を記して返す、平九郎実に惇忠 の次弟にして、渋沢栄一養て弟 とせしなり、徳川幕府に仕へ一年にして戊辰の変に遭遇し、彰義隊に入り、閏四月廿八日江戸を去るに臨ミ、紙障に楽人之楽者憂人之憂食人之食者死人之事と書して出づ、終 に兆となりしなり

明治廿三年七月武蔵榛沢郡八基 村大字

下手計人 藍香 主人尾高惇忠 識于仙怡寓居

文中、藍香とは尾高惇忠の雅号、また平九郎を渋沢栄一の弟としているが、これは養子のまちがいである。

その後、平九郎の首は官軍方によって

町田尚夫氏(奥武蔵研究会)は、「奥武蔵に澁澤平九郎の足跡を探る」に多勢に無勢にも関わらず果敢に戦った平九郎の最期について、次のように書いておられる。

衆寡敵せず、頭取・渋沢成一郎(喜作)、副頭取・尾高惇忠(藍香)らは敗走する途中、旧横手村(現・日高市)、旧大野村(現・ときがわ市)などの村びとたちの、身命を賭した徳行に助けられて危難を脱し、官軍の追跡を逃れ落ち延びた。一方、参謀。渋沢平九郎は戦場で離れ、単身顔振峠を越えて黒山に到って官軍と遭遇、勇敢に立ち向かい一旦は退けたが、しょせん逃げられぬと覚悟を決め潔く自決、弱冠22歳で華と散った。