渋沢家の繁栄を支えた藍玉

2020年2月27日

|

|

藍玉は、江戸時代、北武蔵の深谷あたりで養蚕とともに盛んに製造された染料である。

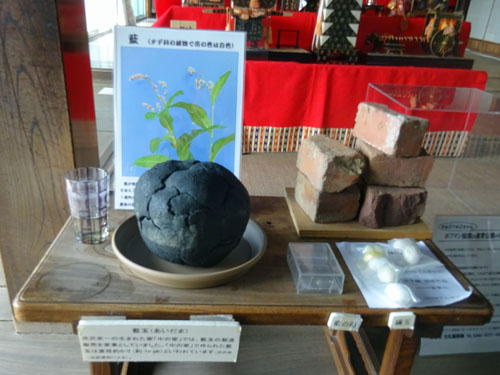

先日、尾形惇忠生家を訪ねた際、「渋沢栄一翁と論語の里ボランティアの会」 理事・事務局長の山本容敬さんのお許しを得て、藍玉を展示していた透明ケースを外して直接手で触れさせて頂いた。表面は固く、ずっしりと重いものだった。 理事・事務局長の山本容敬さんのお許しを得て、藍玉を展示していた透明ケースを外して直接手で触れさせて頂いた。表面は固く、ずっしりと重いものだった。

藍玉は特産であったレンガと繭玉と共に展示されている。レンガは東京駅舎の外観を飾ったもので、高崎線を通じて深谷から東京駅まで運搬された。

藍玉は今でこそ化学染料にその座を奪われてしまったが、江戸時代には貴重な染料として高値で取引されていたものであり、渋沢家や尾高家が近隣で豪農といわれるまでに発展した元となったものである。

藍玉は、藍の葉を積み重ね、水気を与えて発酵・熟成させ、臼で突き固めて丸めたもの。藍はタデ科の1年生草木、蓼藍、葉藍ともいう。8月頃に紅色の小花を穂のように付ける。草丈は50〜70cm、茎は紅紫色。細長い葉が互い違いに生えている。この葉には藍色の染料となるインディゴが含まれる。 藍玉は、藍の葉を積み重ね、水気を与えて発酵・熟成させ、臼で突き固めて丸めたもの。藍はタデ科の1年生草木、蓼藍、葉藍ともいう。8月頃に紅色の小花を穂のように付ける。草丈は50〜70cm、茎は紅紫色。細長い葉が互い違いに生えている。この葉には藍色の染料となるインディゴが含まれる。

栽培には温暖で適度な降雨のある地が向いており、江戸時代には全国各地で栽培された。藍は砂地で肥えた土地好む。徳島県の吉野川流域や、埼玉県深谷の北、利根川べりにそのような土層があって適地であった。

渋沢栄一は、自著『雨夜譚』の中で「深谷の北、利根川べり」の藍、藍玉作りを四国の阿波に負けない日本一の産地にしようとして「阿波の番付表」を作り、藍屋と呼ぶ藍玉作りの農家を奨励し競わせる策を講じていた。

|

尾形惇忠 生家(深谷市指定文化財)

埼玉県深谷市下手計236

|

山本容敬さん(中央)を囲んで

(左)加藤良一 〔渋沢平九郎プロジェクト顧問〕

(右)小山充子さん 〔同事務局〕 |

「出藍の誉れ」という故事がある。

これは、戦国時代(紀元前310〜紀元前230年)の思想家荀子が学問の重要性を説明するために使ったことばからきたもので、教えを受けた者が、それを教えた師よりも優れていることを表す。

「学問は奥深く終わりがない。勉学を怠らず励むことが大切である。青は藍よりとりて藍よりも青く、氷は水よりつくりて水よりも冷たし。」

青色の染料は藍から作られるが、その色は藍という草の色よりもさらに青い。氷は水から作られるが、その水よりも冷たい。つまり、もとになったものよりも、それからできたものの方が優れている。このように学問も積み重ねによって、さらに発展するということ。武芸や学問を尊んだ渋沢家や尾高家一族に相応しいことばではなかろうか。

|

「歌劇 幕臣・渋沢平九郎」TOPへ 「歌劇 幕臣・渋沢平九郎」TOPへ  HOME PAGEへ HOME PAGEへ

|