主な登場人物およびキャスト

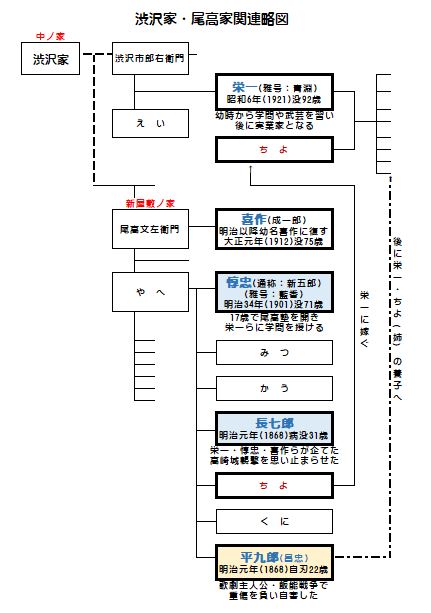

渋沢家本支系図/渋沢家・尾高家関連略図

|

|

<渋沢平九郎> 【藤巻 正充】

弘化4年(1847)11月、武蔵国榛沢郡下手計村の名主・尾高勝五郎の三男として生まれた。長男惇忠とは17歳、次男長七郎とは11歳離れている。従兄弟の渋沢成一郎(喜作)の9歳下、渋沢栄一の7歳下である。慶応2年(1866)栄一の養子となり幕臣となる。背のたけ5尺7寸(171cm)と当時としては大柄の偉丈夫で美男子と評判の武士であった。慶応4年(1868)5月23日、振武軍として飯能戦争で敗れ、黒山(現・埼玉県入間郡越生町)

において自刃し最期を遂げた。奇しくも歌劇上演の令和2年(2020)5月23日はまさに命日にあたる。

<尾高惇忠>新五郎 【根岸 一郎】

文政13年(1830)、尾高勝五郎の長男として生まれた。平九郎と長七郎の兄、栄一・成一郎の従兄弟。幼いころから頭が良く、17歳の時には自宅で「尾高塾」を開き学問を教える。栄一も教えを受けた。「高崎城乗っ取り計画」を栄一らと企てるが、弟・長七郎の懸命な説得により断念。彰義隊・振武軍にも参加し、旧幕府軍として新政府軍と抗戦。上野戦争後は戊辰戦争の最終局面となった箱館戦争まで戦い続けた。

<尾高長七郎> 【仁平 秋弘】

天保7年(1836)、尾高勝五郎の二男として生まれた。惇忠の弟、平九郎の兄、栄一・成一郎の従兄弟。当初「高崎城乗っ取り計画」に加わっていたが、挙兵直前その不可なることを訴え、断念させた。

<渋沢成一郎>喜作 【植田 真史】

天保9年(1838)に生まれた。惇忠・長七郎・平九郎・栄一の従兄弟。「高崎城乗っ取り計画」の頓挫により江戸に逃れ、一橋慶喜に仕えた。明治元年(1867)慶喜が江戸幕府第15代征夷大将軍になると幕臣となる。戊辰戦争の最初の戦闘「鳥羽・伏見の戦い」に参戦。江戸帰還後、彰義隊を結成し頭取に就任。彰義隊脱退後は惇忠・平九郎らと振武軍を結成し頭となる。惇忠と同じく最終局面の箱館戦争まで戦い続けた。

<渋沢栄一> 【尾澤 栄一】

天保11年(1840)、武蔵国榛沢郡血洗島村において、渋沢一郎右衛門元助、母エイの長男として生まれた。惇忠・長七郎・平九郎・成一郎の従兄弟。5歳の頃より父から読書を授かり、7歳からは従兄弟・惇忠の許に通い学問を学ぶ。剣術修行で知り合った勤皇志士との交流により尊王攘夷思想に目覚め、「高崎城乗っ取り計画」を企てるが、計画を断念。その後京都に逃れ一橋慶喜に仕える。慶喜が江戸幕府第15代征夷大将軍になると幕臣となり、明治元年(1867)のパリ万博に随員としてフランスへ渡航。その際平九郎を養子にした。

<天野八郎> 【井出 壮志朗】

天保2年(1831)、上野国甘楽郡磐戸村(現・群馬県甘楽郡)の農家に生まれる。幼少から学問や武道を修め、長じて自ら旗本天野氏を称して天野八郎を名乗った。彰義隊発足に当り副頭取に就任。大政奉還により徳川慶喜が水戸へ退去してしまったため、残された彰義隊も行く末を決めなければならなかったが、徹底抗戦派の天野と、慶喜退去に合わせて日光へと退く提案をした頭取・渋沢成一郎の間で意見が対立し、成一郎は彰義隊を離れ振武軍を創設するに至った。官軍との上野戦争で敗走し市中に隠れ再起を図ったが、密告で捕えられ獄中生活5か月後に病死。

<ゆう> 【揖斐 恵美】

平九郎の幼馴染。年貢の取り立てが厳しい中、貧しさゆえに江戸に売られてしまう。平九郎が江戸に来ていると聞きつけ彰義隊を訪ねる。架空の人物。

<助左> 【森 裕貴】

尾高家に親子代々仕える使用人。平九郎が生まれた時から見守り続け、支え続ける。いつも平九郎と行動を共にし、平九郎に尽くす。架空の人物。

|

|

渋沢家本支系図

↑クリックすると拡大します

渋沢家・尾高家関連略図

両家はかなり複雑なので歌劇の理解のために関連略図を示す

|

「歌劇 幕臣・渋沢平九郎」TOPへ 「歌劇 幕臣・渋沢平九郎」TOPへ  HOME PAGEへ HOME PAGEへ

|